|炊飯器をフル活用!|小豆茶と発酵あんこのお手軽レシピ

小豆茶の作り方が知りたいなぁ

小豆残った小豆はどうするの?

発酵食品の魅力を伝えるブロガーです。

炊飯器を使った調理法が人気を集めているのは、その手軽さと効率の良さにあります。今回は、炊飯器を活用して作る2つの健康的な小豆レシピ、「小豆茶」と「発酵あんこ」の作り方をご紹介します。一度に二つの料理を作れるこの方法は、忙しい日常にぴったりです!小豆の豊富な栄養素を簡単に取り入れられるので、ぜひ試してみてください。

小豆の魅力

小豆には食物繊維、ビタミンB群、ポリフェノール、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれています。これらの成分は、バランスの良い食生活をサポートする役割を果たします。また、小豆を煮出して作る小豆茶は、カロリー控えめで飲みやすく、日常の水分補給としても楽しめます。

一方、発酵あんこは米麹の酵素を利用して小豆を発酵させた食品で、やさしい甘さと独特の風味が楽しめます。

小豆の選び方

*中納言 :4.2mm以上 こしあんや粒あんに使われる

*大納言 :5.5mm以上 赤飯や甘納豆、粒あん

*白小豆 :希少 白あんの高級食材として使用される

合わせて読んでいただきたい記事

小豆茶の作り方

炊飯器で小豆を煮て小豆茶と茹で小豆を作っていきます。

【材料】

- 小豆:200g

- 水:1800㏄

【作り方】

- 小豆を軽く水洗いする

- 炊飯器のお粥モードで炊く

- 小豆茶と茹で小豆の完成

*小豆茶の完成量は1200㏄から1300㏄になります

①小豆を軽く水洗いする

汚れを落とす程度で水洗いしザルで水を切る

③炊飯器のお粥モードで炊く

お粥モードで炊きます。

小豆を指でつまんで硬さを確認し、時間を延長します。

*茹で小豆で「発酵あずき」を作るのでお粥モードで炊いた後に15分延長して炊いています。(機種によって異なりますので試してみてください)

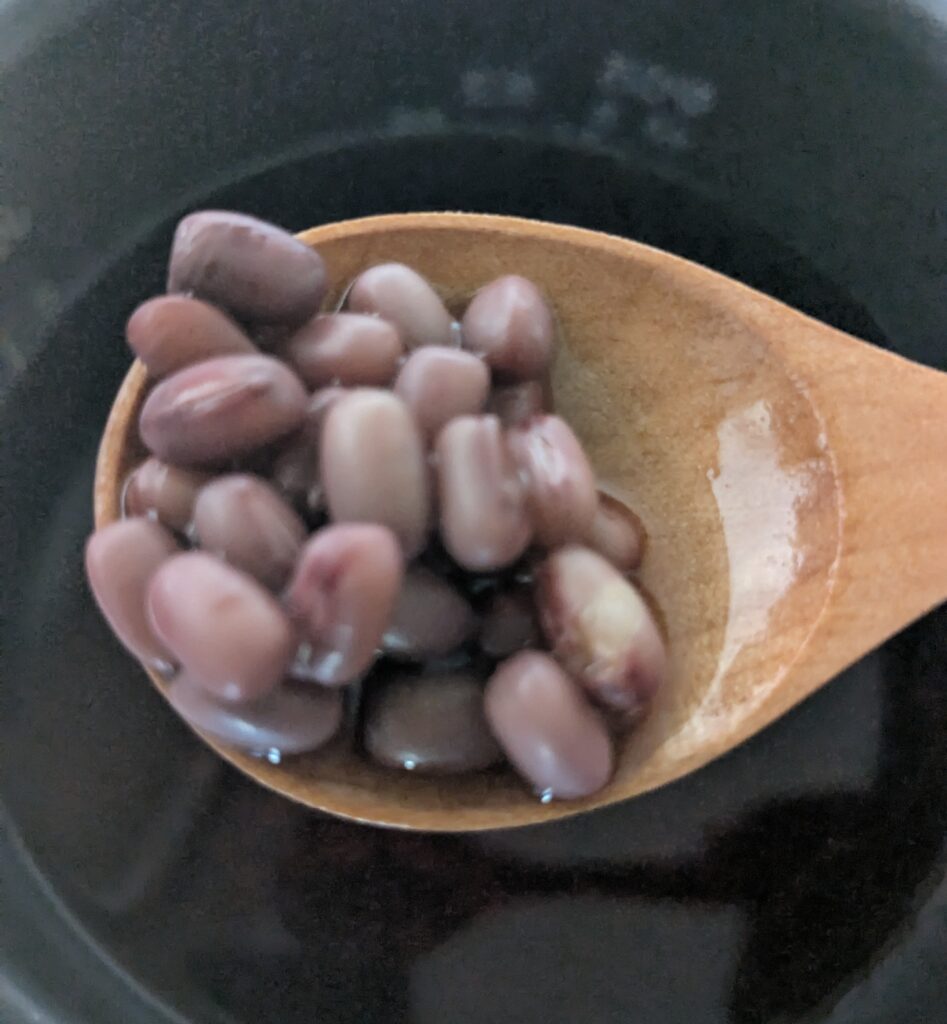

③小豆茶と茹で小豆の完成

小豆茶と茹で小豆に分けて美味しくいただきましょう

保存期間

小豆茶 :冷蔵庫で3日~4日

茹で小豆:冷蔵 1週間

冷凍で1ケ月

を目安に作る量を調整しましょう。

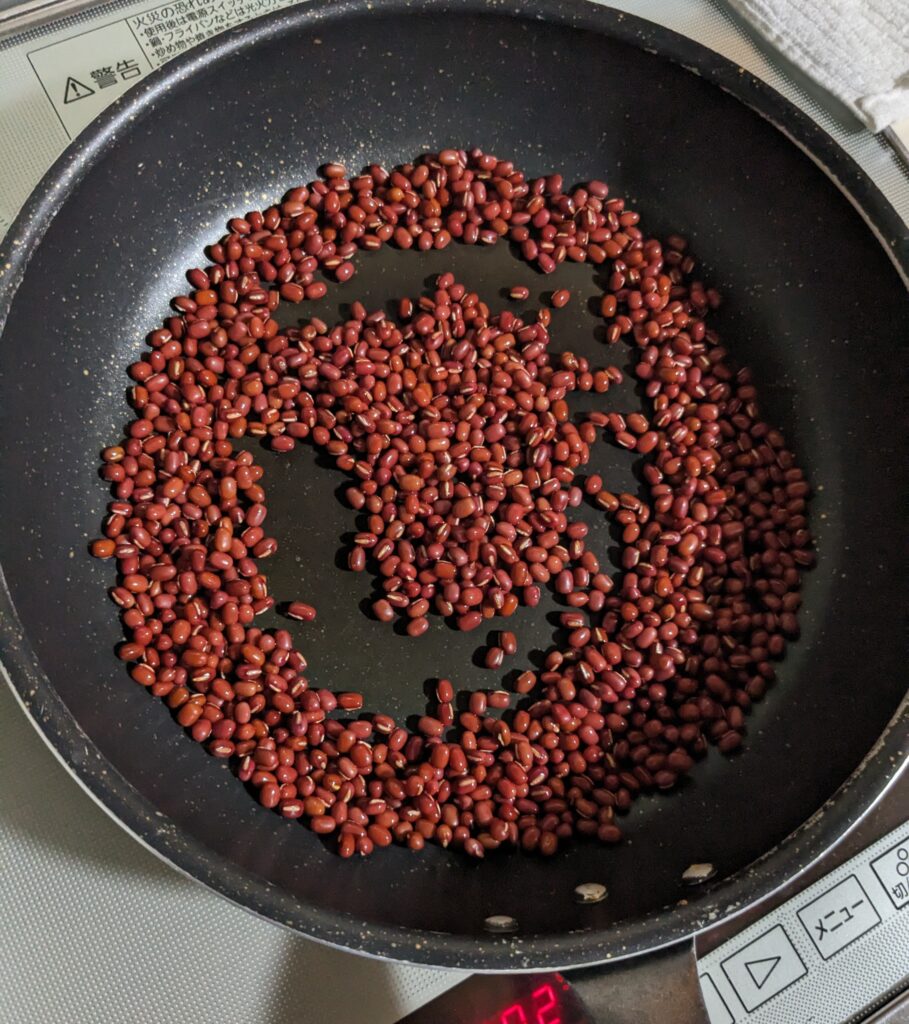

小豆水に渋さやえぐ味を感じる方は

①の水洗い後に水分をシッカリと切ってからフライパンで弱火で10分程(香ばしい香りがするまで)煎ります。そのあとに②に移ってください。

小豆茶の飲み方

- お茶として

- 牛乳で割って(ラテ)

- 生姜を入れて

【作り方】

①お茶の代わりとして

夏は冷やして 冬は温めていただきます、どちらでも美味しくいただけます。

②牛乳で割って(ラテ)

- 小豆茶:200㏄

- 牛乳:50㏄

- 砂糖:小さじ1

③生姜を入れて

- 小豆茶:200㏄

- すりおろし生姜:一かけら分(好みの分量)

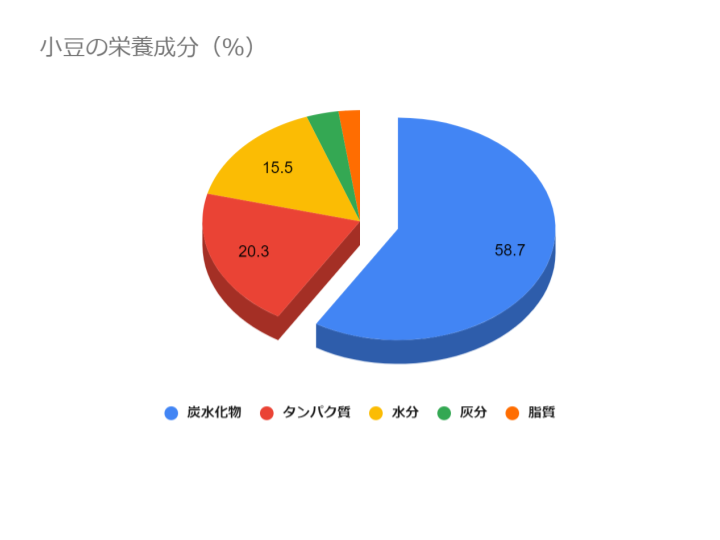

小豆の成分と「あん」になる理由

乾燥小豆と茹で小豆の栄養素比較

| 小豆(乾燥) | 小豆(ゆで) | |

| エネルギー(kcal) | 339 | 143 |

| 水分(cc) | 15.5 | 64.8 |

| タンパク質(g) | 20.3 | 8.9 |

| 脂質(g) | 2.2 | 1.0 |

| 炭水化物(g) | 58.7 | 24.2 |

「あん」になる理由

「あん」を作る原料として使う豆にはデンプンとタンパク質はほぼ2:1の比率で含まれていることが必要なので

小豆の成分は、炭水化物が58.7%でタンパク質が20.3%で条件にあっていることがわかりますね

大豆から「あん」を作ることができない

大豆には十分なデンプンが含まれていないため、あんこの材料としては適していません。しかし、大豆がまだ成熟していない若い状態の枝豆からは、実際にあんこを作ることができます。その代表的な料理がずんだ餅ですね。

発酵あずきの作り方

【材料】

- 茹で小豆:小豆茶を取り除いた分量(調理前の乾燥時200g)

- 米麹:200g

- 小豆茶:100㏄~150㏄

【作り方】

- 小豆茶を取り分けて60℃以下に冷ます

- 米麹を入れて小豆茶を混ぜながら入れる

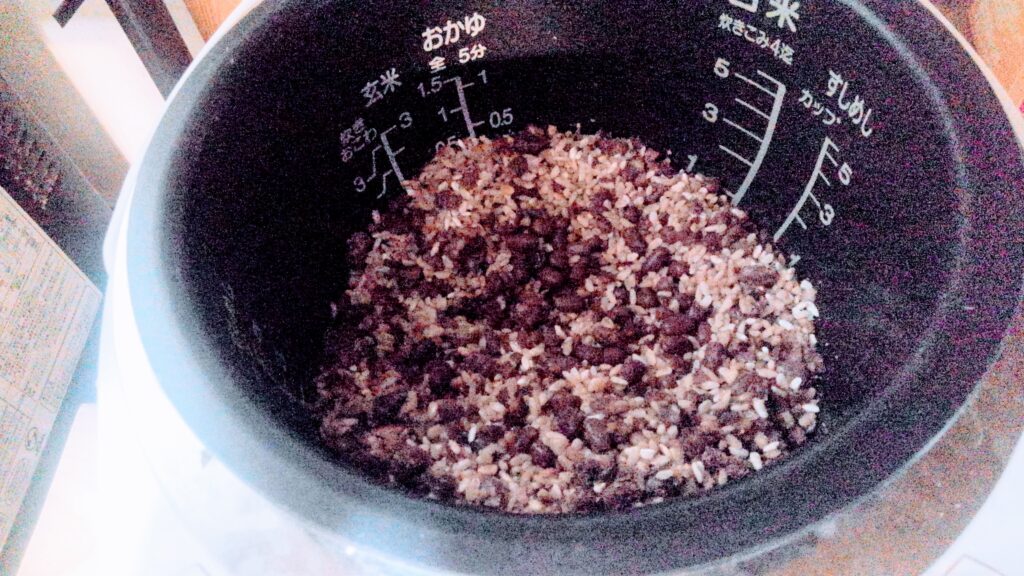

- 炊飯器の保温機能で8時間で完成

①小豆茶を取り分けて60℃以下に冷ます

水分は後で調整をするのでキッチリ取り分ける必要はありませんが、米麹の酵素が失活するために必ず60℃以下まで冷ましてから米麹を混ぜてください。

②米麹を入れて小豆茶を混ぜながら入れます

冷ました茹で小豆に米麹と小豆茶を混ぜていきます。

水分調整は表面が乾燥しない程度に小豆茶を入れて混ぜていきます。

③炊飯器の保温機能で8時間で完成

- 蓋を開けて濡れた布巾で覆う

- 2~3時間おきにかき混ぜ 、水分調整し布巾を湿らせる

*渋切リせず小豆の栄養素を余す所なく作るので濃厚で、美味しい発酵あずきができるのでお勧めの作り方です。

その他の使い方

- カレー

- スープ

- サラダ

など色々な料理に使えます。

まとめ

炊飯器を使った小豆茶と発酵あんこのレシピは、手軽で効率的に小豆の栄養を摂取できる素晴らしい方法です。炊飯器一つで作れるので、道具も少なく、忙しい方でも簡単に挑戦できます。

日々の生活にヘルシーな小豆の魅力を取り入れて、美味しく健康を楽しんでみてはいかがでしょうか?

ではでは 感謝感謝

参考文献

発酵あずきとあずき茶をとりなさい/石原新菜