ぬか床の作り方が知りたいなぁ

手入れの方法を教えて

このような人に読んでいただきたい内容です。

こんにちは発酵食品の魅力を伝えるブロガーです。

発酵食品の中でも、日本の伝統的な保存食「ぬか漬け」は特に人気があります。ぬか床を使って作るぬか漬けは、独特の風味と栄養価の高さが魅力です。今回は、初心者でも簡単に始められるぬか床の作り方と、効果的なお手入れ法について詳しく解説します。

ぬか床とは?

ぬか床は、米ぬかと塩、水を混ぜて発酵させたものです。このぬか床に野菜を漬け込むことで、野菜が発酵し、独特の風味と食感を持つぬか漬けが出来上がります。ぬか床は時間と共に発酵が進み、味わいが深まっていきます。

ぬか床の作り方

道具を揃える

- 容器

- 温度計

1.容器

- 4ℓから5ℓの容量

- 蓋付き

- 形は長方形(きゅうりが横向きに入る長さ)

- 内側の角が丸い(ぬかを混ぜ易い)

水抜き器はぬか床の手入れには凄く便利なので容器とセットで購入することをお勧めします。

2.温度計

ぬか床の最適な温度は20°cから25°cなので、保管場所の温度を把握するのはとても大事なことです。野菜の漬け込む時間は温度と密接な関係があるため温度を把握することは大切なのでぬか床の容器の上に温度計を乗せて置くことをお勧めします。

材料を揃える

- 米ぬか:1kg

- 水:1ℓ

- 塩:130g

- 昆布:3枚

- 唐辛子:3本

- 山椒の実:10g程(あれば良い)

- 野菜クズ:100g程度

1.米ぬか

『生ぬか』と『炒りぬか』がありますが(違いは後述しますが)新鮮な「生ぬか」が入手できるのであればお勧めします。

2.水

水道水で問題ありません。

3.天然塩

漬物用の天然塩をぬかの量の13%入れます。(水を入れるので最終の仕上がりは6%~7%になります。)

4.昆布

旨みを加える目的で5センチ角のものを3枚準備します。

5.唐辛子

防腐効果と味を引き締める目的で入れます。

唐辛子は3本房のまま入れます。

6.山椒の実

5月から7月にスーパー等で出回りますので是非とも入れてみて下さい。山椒の実は枝やゴミを取り除きアク抜きしてから好み量を探りながら少しづつ足していくのがお勧めです。余ったものは冷凍庫で保管できますのでたっぷり買っても大丈夫です。

合わせて読んでいただきたい記事

7.クズ野菜

ぬか床に乳酸菌や酵母、酪酸菌などの微生物を増やすために行います。

- キャベツ、白菜の外葉や芯

- 人参、大根のヘタや皮、葉など

5日に1回交換していくので冷凍庫でストックしておくと便利です。

混ぜ合わせと捨て漬け

道具と材料が揃ったら混ぜ合わせてていきます。

米ぬかと塩を混ぜる

大きめのボウルに米ぬかと塩を入れ、しっかりと混ぜ合わせます。このとき、塩が均一に行き渡るように注意しましょう。

水を加える

米ぬかと塩の混合物に水を少しずつ加えながら、手でこねていきます。ぬか床の適切な湿り気は、耳たぶ程度の柔らかさです。水が足りない場合は、少しずつ追加して調整しましょう。

昆布と唐辛子、山椒を加える

昆布と唐辛子を細かく切り、山椒をぬか床に混ぜ込みます。これらは風味付けと防腐効果があります。

発酵させる(捨て漬け)

ぬか床を清潔な容器に移し、野菜くずがぬかに隠れるように上から押し込んで入れていき(捨て漬け)表面を平らにならします。捨て漬けを4、5日に一度入れ替えて20日程でぬか床の完成です。

この期間の注意点3選

- 毎日丁寧にぬか床を混ぜること(初めの1週間は2回/日のち1回/日)

- 捨て漬け野菜を取り出す時にぬかをしっかり落とす

- 野菜の水分をぬか床に絞り出す

『生ぬか』と『炒りぬか』の違い

米ぬかとは玄米の表面(糠層や胚芽)を削って精米すると発生する粉のことで生ぬかと炒りぬかの2種類あります。

『生ぬか』

油脂分が多く含まれており酸素に触れると酸化がはじまりますので1週間程で痛んできます。(夏場はもっと早い)米屋さんか精米所などで新鮮なものを入手して冷凍で保管すると2ヶ月程日持ちします。

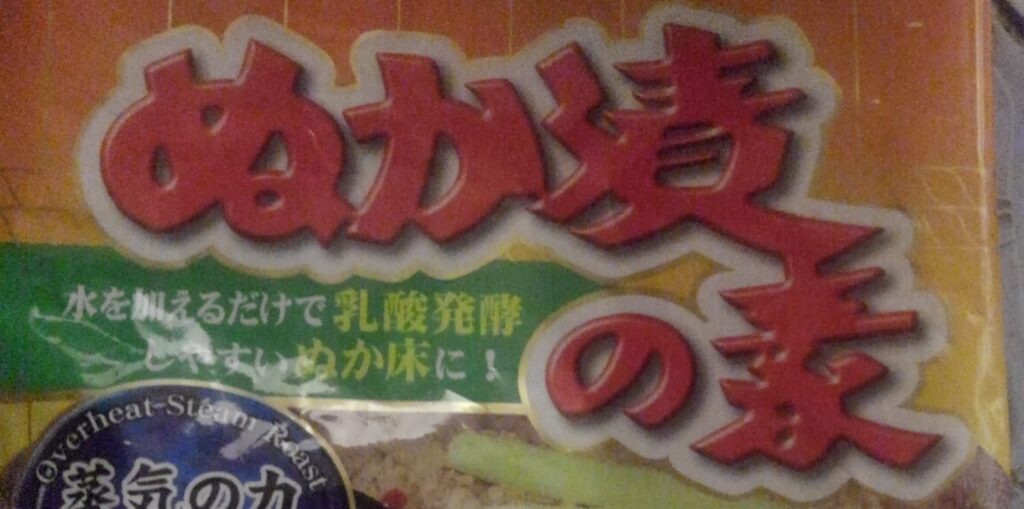

『炒りぬか』

「生ぬか」を炒ったもので油脂分を飛ばして香ばしさを付けます。日持ちがするので生ぬかを買ってきてフライパンで炒ることもできますが、炒ったぬかに調味料を配合したぬか漬けの素がスーパー等で売られています。

生ぬかをお勧めする理由

新鮮な「生ぬか」が入手できるのであればお勧めする理由は2つ

- 「生ぬか」には菌が沢山いるので発酵が早く完成までの時間が短くなる

- 糠らしい風味が残り美味しいぬか漬けができあがります

是非とも試してみてくださいね

本漬けの手入れ4選

ぬか床を長く楽しむためには、定期的な手入れが欠かせません。以下のポイントを押さえて、ぬか床を健康に保ちましょう。

定期的なかき混ぜ

1日に冬は1回、夏は2回天地ひっくり返すようにかき混ぜることで、酸素を供給し、発酵を均一に進めます。

温度管理

ぬか床は、温度が高すぎると発酵が進みすぎ、低すぎると発酵が進まなくなります。季節によって保管場所を調整し、適切な温度を保ちましょう。20°cから25°cが最適温度で30°cを越さないように保管する

塩分の調整

ぬか床が緩くなってきたら、塩を少量追加して調整します。塩分は発酵をコントロールする重要な要素です。

水分の調整

味噌ぐらいの硬さが理想、水分を取り除くかもしくはぬかを足して調整をする。

美味しいぬか漬けは乳酸菌の働きに左右されます。増え過ぎると酸っぱくなり減りすぎると浅い漬かりになりぬか漬けらしくなくなりますので上手に育てていきましょう!

合わせて読んでいただきたい記事

まとめ

ぬか床作りは、一見難しそうに見えますが、実はとても簡単です。材料を揃え、基本的な手順を守ることで、誰でも美味しいぬか漬けを楽しむことができます。定期的な手入れを欠かさず行い、発酵の過程を楽しみながら、健康的で美味しいぬか漬けライフを始めてみましょう。初心者でも安心して取り組めるステップバイステップガイドを参考に、ぜひ挑戦してみてください。

ではでは 感謝 感謝