毎日のごはんで腸活できたらうれしいな…

忙しくても簡単に続けられる方法はある?

そんな方におすすめなのが、“麹×雑穀”の発酵ごはんです。

実はこの組み合わせ、腸がよろこぶ発酵パワーと、穀物本来の栄養を一度に摂れる理想的なコンビ。

今回は、簡単に作れて美味しい「発酵雑穀ごはん」の魅力と、手軽に取り入れられるレシピをご紹介します。

麹と雑穀の相性が抜群な理由

まずは、このふたつの素材の魅力を見てみましょう。

麹(こうじ)のチカラ

麹は、米や麦などに麹菌を繁殖させて作られる“発酵のもと”。

みそや甘酒、塩麹などに使われており、発酵の力で食材をやわらかくしたり、うま味を引き出したりします。

また、酵素が豊富に含まれているため、栄養を吸収しやすくしてくれるのも特徴です。

雑穀のチカラ

一方、雑穀は白米には少ないミネラル・食物繊維・ビタミンB群などが豊富。

中でも「押し麦」や「黒米」には腸の働きをサポートする食物繊維が多く含まれ、腸内環境を整える食生活にぴったりです。

この2つを掛け合わせることで、発酵による“うま味と消化の良さ”と、雑穀の“食物繊維と栄養”を一緒に楽しめます。

発酵雑穀ごはんの作り方

忙しい方でも簡単にできる、基本の「発酵雑穀ごはん」のレシピをご紹介します。

材料(2~3人分)

- 白米 … 1合(150g)

- 雑穀米 … 20g

- 乾燥米麹 … 50g

- 水 … 通常の炊飯より+80ml(雑穀分の50ml+麹分の30ml)

※合計の水量は、白米1合の通常炊飯分(約180ml)+80ml=約260mlが目安です。

※生こうじを使用する場合は水量を減らしてください。

作り方

- 研いだ白米と雑穀を炊飯器に入れる

- 麹を加え、水を多めに入れる

- 軽く混ぜて通常通り炊飯

- 炊き上がったら、10分ほど蒸らして完成!

炊飯器の保温機能を使って6〜8時間ほど発酵させる「発酵玄米風」にしてもOK。

ほんのり甘みが増し、もっちりとした食感が楽しめます。

発酵ごはんを美味しく食べるアレンジ

せっかくの発酵ごはんなので、アレンジも楽しみましょう。

① 「豆乳リゾット風」

炊いた発酵雑穀ごはんに、温めた豆乳と少量の塩麹を加えて軽く煮るだけ。

仕上げに黒こしょうとオリーブオイルをひと回しすれば、まろやかでコクのあるリゾット風になります。

腸にやさしく、朝食や夜食にもぴったり。

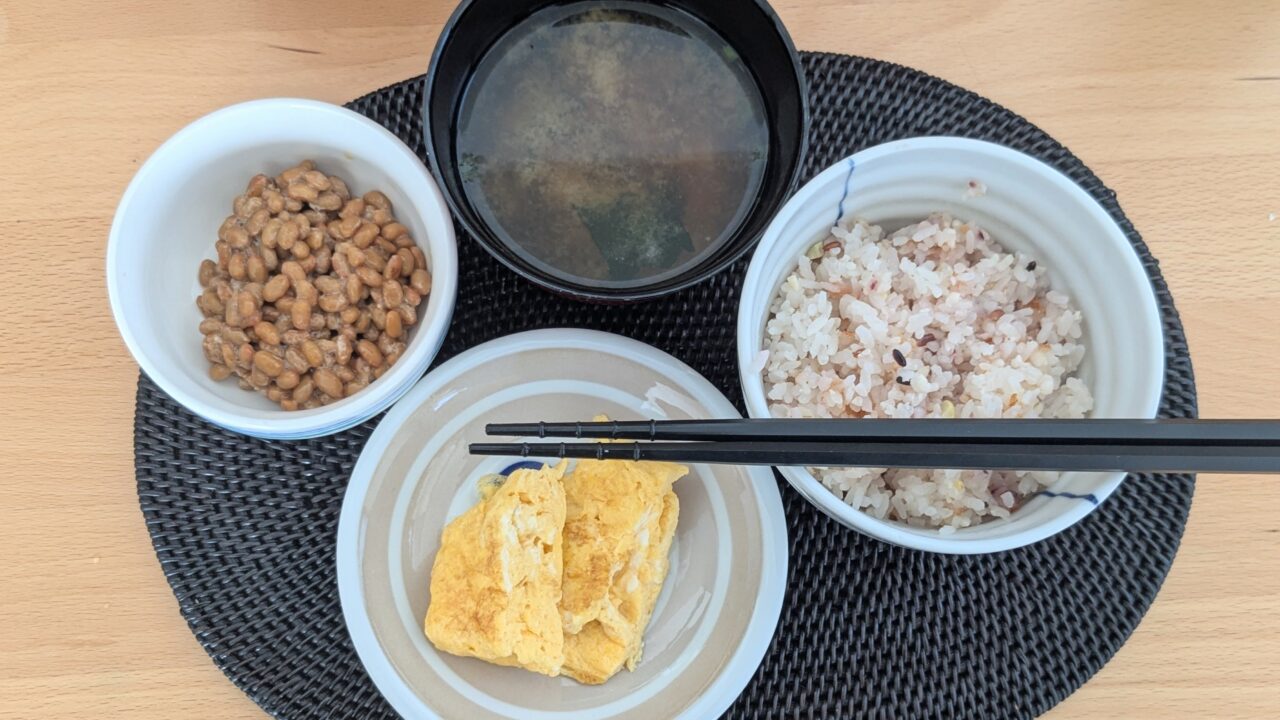

② 「納豆ビビンバ」

温かい発酵雑穀ごはんの上に、納豆・キムチ・ほうれん草ナムル・温泉卵をのせるだけ。

味つけは塩麹とごま油少々で十分!

発酵食品のトリプルコンボで、腸がよろこぶ満足ごはんに。

③ 「発酵おむすび」

炊きたての発酵雑穀ごはんに、少量の塩麹とすりごまを混ぜて握る。

具材は、梅干しや味噌チーズなど“発酵食どうし”を組み合わせるのがおすすめ。

冷めても美味しく、お弁当やお出かけにも便利です。

④ 「みそスープ茶漬け」

お茶漬けの代わりに、みそ汁をかけるのがポイント。

発酵雑穀ごはんの上にみそ汁を注ぎ、刻みねぎや海苔をトッピング。

みその香りと雑穀の香ばしさが合わさり、心までホッと温まります。

続けるコツは“無理せず・おいしく”

発酵食品や雑穀ごはんは、「健康に良い」とわかっていても、続けられなければ意味がありません。

そこでおすすめなのが、レトルト雑穀米を上手に使うことです。

たとえば、温めるだけで食べられる🔗続けるからこそ変わってくる!プレミアムレトルト雑穀ご飯『金賞の一膳』

などを活用すれば、

忙しい日でも簡単に雑穀ごはんを取り入れられます。

最初から手作りを頑張るよりも、まずは“日々の食卓に自然に取り入れる”ことを目指しましょう。

まとめ:腸が喜ぶ、心も満たされるごはん時間

「腸活」という言葉が広まり、さまざまな方法がありますが、

麹と雑穀の組み合わせは、日本人の食文化に根ざしたシンプルで続けやすい方法です。

炊き立ての香ばしい香り、もちもちとした食感、自然な甘み…。

それはまさに“体がよろこぶ味”。

今日のごはんから、腸も笑顔になれる発酵生活を始めてみませんか?

ではでは 感謝 感謝!